2020/12/11

古城の門を入って左側、土蔵の前に第42回卒業生の皆さんが卒業40周年を記念して学校に寄贈された青年像が毎朝登校してくる生徒諸君を精悍な眼差しで見つめています。第42期のみなさんは昭和18年3月上田中学をご卒業で今年は94歳になるでしょうか。

昭和18年は戦時中。勤労動員と野外教練など、戦争と困窮の学生時代が学校史の中学後編に描かれています。校庭は全面が大豆やカボチャ、さつまいもの畑になり、校舎の間の空き地すら大豆畑になっていたとあります。太郎山の学友林から唐松を切り出して、一人一本か二本を縄に縛って学校まで引きずりおろし、校庭周辺に全校生徒が退避できる防空壕を作りました。

この像のタイトルは「闘士」。皆さんが過ごした青年時代をうつしているかのような姿です。寄贈されたのは日本が高度成長期からバブルへと突入していくころでした。

この像を専門の方にお掃除していただきました。すっかり綺麗になり、存在感を増しています。

今日は定時制では生徒総会。夕方、同窓会理事会がありました。

2020/12/10

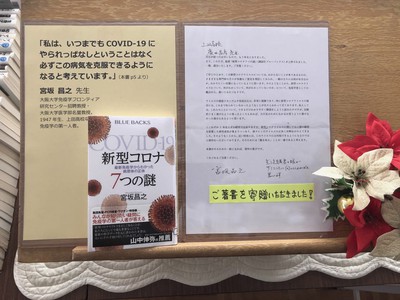

本ブログの12月7日の項でご紹介した、免疫学の権威で、現在コロナ感染症に関わり広くご活躍の宮坂 昌之先生から寄贈頂いたご著書です。先生は大阪大学免疫学フロンティア研究センター招聘教授・大阪大学名誉教授で本校卒業生です。私は同窓会の行事でオンラインでお会いしたことがあります。図書館の小田先生にお願いしたら、同封されていた手紙とともに、館内にこんな風に展示していただきました。

いろいろな情報が錯綜している日々ですが、宮坂先生は「我々は自信を持つべきです」「いつまでもやられっぱなしということはなく必ずこの病気を克服できるようになると考えています」とこの本で述べられています。

私がこんなことを言っても妄言にすぎませんが、宮坂先生は違う。自分の進路や将来のことに不安を募らせている高校生はたくさんいると思いますが、この力強い言葉に触れ、一人でも多くの生徒が、気持ちを鎮めて、毎日の生活に向かっていくことができるよう祈ります。

宮坂先生にお礼のメールを書いたところすぐにお返事をいただき、生徒諸君に「正しい知識をもち、自信を持って前に進んでいってほしい」とメッセージをいただきました。上の写真もお送りしました。

今日で台湾とのオンライン交流は終わりです。「日本の塾ってどんな感じか教えて」などなど同世代の関心事について話をしていました。この非日常的なコミュニケーションを成立させるため、生徒諸君は様々な面での試行錯誤を経験したことと思います。

今日で台湾とのオンライン交流は終わりです。「日本の塾ってどんな感じか教えて」などなど同世代の関心事について話をしていました。この非日常的なコミュニケーションを成立させるため、生徒諸君は様々な面での試行錯誤を経験したことと思います。13回にわたり準備や交渉をしてくださったWWLのスタッフと英語の先生方、ご苦労様でした。この企画を相手に持ちかけるのだけでも勇気が要ります。打ち合わせも大変ですし、オンラインを繋げるのもハードルがありますが、中身がどうなのかはやってみなければ分からない、さらに高度な問題です。

生徒にとっても、先生方にとっても、この経験値、ちょっとすごいと思うんですよね。

2020/12/09

次第に朝の気温が低くなり、氷点下ぐらいになってきました。頑張って歩いて通勤していますが、顔が冷たくなります。今日は全日制は午前授業で、午後は保護者懇談会を行いました。定時制は日課変更を行いながら、平常授業です。

今日は1年生の英語で公開授業がありましたので、参観しました。先生は初任でありながら、とても落ち着いていて感心しました。同い年くらいの私がしていた授業なんかよりずっと丁寧で、わかりやすい授業だと思います。いろいろな技術を持っていて、それをよく活かしています。

英語を書き取る活動もきちんと戦略的に分析されていて、どういう段階を経て聞き取っていくかをあらかじめ生徒に示しているので、闇雲に最初から全部を書き取ろうとするものもおらず、力がつくと思いました。しかし、私が観察した生徒の一人は聞き取ったそのままを、どんどん流れるように、正確に書き取ることができており、これには別の意味でびっくりしました。

上の写真は11月26日に続き、台湾国立科学工業園区実験高級中学とのオンライン交流の様子です。明日もありますが、2年生全員が4つの高級中学とこの1ヶ月で13回のセッションをしました。この経験は必ず別のところで活かすことができると思います。しっかり記録を作っていただくようにお願いしました。

今日はトピック・プレゼン。プラスチック問題についてのプレゼンがあったり、調理室でタピオカらしきものを煮ているグループがあったり、学校生活についてなどいろいろ取り組んでおりました。

2020/12/08

今日は朝から佐久平総合技術高校の浅間キャンパスに出張しました。昼休みに写真を撮りに校門まで出てみると、無人売店で野沢菜を売っていました。温室ではシクラメンの鉢植えも売っているようでした。

毎年同じ時期に同じ会場で開催している会議なので、もう一年経ったのかと思います。例年この会議の後には忘年会がありましたので、年の瀬がずいぶん押し迫った感じがあります。今年も、もうあと3週間。

コロナの感染も最初の感染者が出て、ほぼ一年経ったのだと報道されていました。振り返るとこれまで経験したことのない出来事に、いろいろな方に助けていただきながら、その都度悩みながら何とか判断を下してきました。

来年の干支は「辛丑」(かのとうし)。占いじみますが、幕引きと、殻を破ろうとする息吹き、希望の年だそうです。そのような年にしたいものです。

今日はジョン・レノンの命日でもあります。私は高校2年生、彼は40歳でした。

2020/12/07

今日は初任者の研究授業がありました。数学だけでなく他教科の先生や校外からも参観者が集まりました。

本校の数学科は1年生の授業を、どのクラスも共通の授業計画で行っています。今回の授業案も初任研修対象の先生が独自に作ったものではなく、学年担当者たちで考え、お互いの授業を見合った上で、今日の研究授業に臨んでいます。素晴らしいですよね。

その後行われた研究会でも、数学の先生方がほぼ全員出席され、焦点が定まったしっかりした検討がなされていました。本日、指導のために総合教育センターからおいでになった専門主事の方もとても感心していました。私も授業の構成とともに、数学科全体の取り組みに感服した次第です。

もちろん、授業者自体も良かった。前途有望。

免疫学の権威、宮坂 昌之先生は本校の同窓生ですが、新著の「新型コロナ 最新免疫学からわかった病原体の正体 7つの謎」をご寄贈いただきました。ありがとうございました。いろいろな情報が錯綜する中、宮坂先生のような方が「人類は必ずこの病気を克服できるようになる」と書いてくださっているのを読んでとても勇気が出ました。

同封のお手紙に「生徒諸君の眼が、サイエンスに向いてくれればと思います」とありました。お手紙とともに、図書館に置いてもらいます。

2020/12/04

写真は化学班の諸君。長野県学生科学賞作品展覧会 県知事賞 おめでとう。

テーマは「お堀に関する研究〜汚泥中ガスの同定と汚泥上層下層間に発生する電位(汚泥電池)について」これは将来、クリーンエネルギーに革命を起こし、世界を救う技術かもしれませんね。素晴らしい研究です。

今日は夕方までオンラインの集まりに3つ参加しました。1つはかなり自由に互いに意見を言ったり質問したりする、双方向のやりとりを目的とした少人数のもの。2つ目は司会者や議事が決まっていて、20人くらいのややコントロールされているもの。3つ目は、発表者は複数いるのですが講演会に近いもので、発言が完全にコントロールされており、どんな人たちが参加しているのかわからないものでした。

今日は夕方までオンラインの集まりに3つ参加しました。1つはかなり自由に互いに意見を言ったり質問したりする、双方向のやりとりを目的とした少人数のもの。2つ目は司会者や議事が決まっていて、20人くらいのややコントロールされているもの。3つ目は、発表者は複数いるのですが講演会に近いもので、発言が完全にコントロールされており、どんな人たちが参加しているのかわからないものでした。3つ目の研究会では本校英語の太田先生が発表者として、本校の英語指導についてプレゼンしました。あれなら生徒が英語を書きたくなります。プロジェクトを無理なく年間スケジュールに取り込んでいました。さすがですね。

2つ目、3つ目のパターンでは発言者以外のマイクはオフにすることを求めれることが多く、さらに3つ目のパターンでは大抵カメラもオフにすることが求められ、オーディエンスの反応が見えないのが普通です。

どのパターンでも、画面を見ても目を合わせることが少なく、違和感を感じてなかなか慣れません。発言の機会を捉えるのも難しく感じます。それでも発言してしまいますけど。明日も、午後にオンラインの研修会に参加するつもりです。

今日から全日制は1・2年生が保護者懇談会。定時制は今日までで懇談会は終了です。

2020/12/03

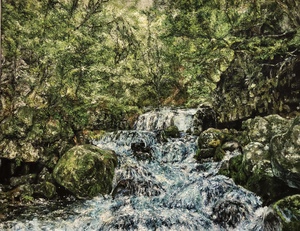

東信地区高等学校美術展から本校1年、田口さんの「渓流」。様々な物のいろいろな様相の、突き詰めた表現を探っている。この瞬間に、なぜ、無いのではなく、むしろそれはあるのか。

11月21日の中日新聞に作曲家の江文也(こうぶんや)が紹介されました。本校卒業生の林記者さんが記事を私に送ってくださいました。江は台湾の出身ですが、旧制上田中学の同窓生(昭和4年卒業 28期)です。五輪には1912年のストックホルム大会から48年のロンドン大会まで芸術競技があり、36年のベルリン大会作曲部門で第4位入選を果たしました。管弦楽曲「台湾舞曲」。この時、江は26才。

大変な栄誉ですが、記事によると、その後欧米で作品が演奏されるようになり国際的な評価を得て北京師範大学の教授になるも、日本の敗戦で立ち場を失い、さらに文化大革命の嵐にさらされ、台湾にも日本にも帰らず、1983年に亡くなりました。日本に残した妻子にも会うことはなかった。

激動の時代に生まれ、その才能が自由な創造をすることを許されなかった天才。同窓生にこんな人がいたとは知りませんでした。傑作をたくさん残しながら、今、どの国でも忘れ去られようとしている。今後、いろいろなところで取り上げていきたいと思います。記事をお送りいただき、ありがとうございました。

今日も、2年生諸君は台湾の高級中学とオンラインの交流を行いました。

2020/12/02

昨日に引き続き、東進地区高等学校美術展から本校2年、大日方さんの「blue dusk」。空と太陽と真っ直ぐな道の対比がドラマチックですね。この日、何があったのだろうかと思わせるような力作です。

放送班2年の塩沢さん、先月開催された長野県高校新人放送コンテスト朗読部門で見事に優秀賞(最高賞)を受賞し、2月に富山で行われる北信越大会と来年の和歌山全国総文祭の出場権を得ました。おめでとう。

朗読したのは新海誠の「秒速5センチメートル」から。校長室で実演してもらいました。一瞬にしてその世界の中に入り込んで、こちらを引き込んでしまう。何度練習したか知らないけれど、細かく計算し尽くされた声量と速度で、実に心地よく春のひとときを感じることができました。上位の大会でも頑張れよ。

定時制で頑張っていた生徒が、プレゼンなどの選考を経て、特待生として大学に合格しました。おめでとう。よく頑張った。合格しましたと校長室に報告にきてくれましたが、本当に誇りに思います。

1年の木内さん、中田さんのグループの課題研究が、第4回和歌山県データ利活用コンペティションで全国89チームを勝ち抜いて全国大会に進みました。内容がわかったらここでもご披露したいと思います。素晴らしい。

今日は全日制・定時制ともに職員会議がありました。どちらも議事がスムーズに進み、会議時間がとても短く済みました。

2020/12/01

今日から12月ですが、先週の週末(28日29日)サントミューゼで東信地区高等学校美術展が開催されました。土曜の朝、9時の開館を待ってお邪魔しました。誰もまだきておらず、スタッフの東御清翔の皆さんも準備中でしたが、検温をして中に入れてくれました。

今日から12月ですが、先週の週末(28日29日)サントミューゼで東信地区高等学校美術展が開催されました。土曜の朝、9時の開館を待ってお邪魔しました。誰もまだきておらず、スタッフの東御清翔の皆さんも準備中でしたが、検温をして中に入れてくれました。写真は本校2年、北原さんの「花曇り」。これを言葉で表現しようとしても、とてもできませんよね。

このほかにも本校生徒諸君の力作がたくさん展示されていました。

今日昼に11月12日の項でご紹介したカーリングの林くんが校長室を訪れ、ジュニアの全日本カーリング選手権大会の報告に来てくれました。参加8チーム中5位。総当たりの成績で後1勝できれば決勝トーナメントだったと悔しさを滲ませていました。氷の上での練習は十分できていたが、試合経験が足りなかったのではと振り返っていました。

毎日、夜10時まで練習を積んでいる林くん。カーリングで強いのはどんなチーム?と聞いたところ、役割分担がきちんとしていて、しっかりコミュニケーションが取れているチームだとのことでした。次は1月中旬の大会に臨みます。

今日は他にも何人か校長室を訪ねてくれましたが、その紹介は明日以降にしたいと思います。

全日制3年生は一斉考査2日目。定時制は今日から保護者懇談の期間に入りました。